Homma Museum of Art芸術・自然・歴史の融合/公益財団法人 本間美術館

コラム

戦国武将と大名家ゆかりの美術工芸品 5/5 ー企画展「武家の美術」よりー

学芸員:須藤 崇

企画展「武家の美術」では、戦国武将や大名家にゆかりのある絵画・書・工芸品と重要文化財『市河文書』を含めた全51点を、全10章に分けて展示しています。

このコラムでは、全5回にわたって章ごとの代表的な作品をいくつかご紹介していきます。

第10章「重要文化財『市河文書』の世界」

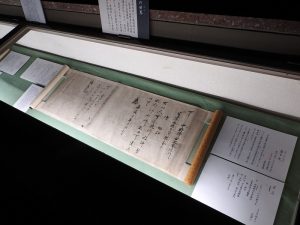

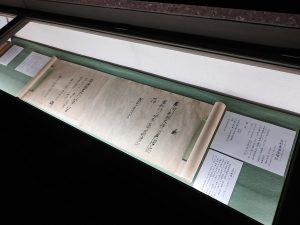

国指定重要文化財『市河文書』は、平安時代末から戦国時代末に至る約400年間にわたって、豪族・市河氏に伝えられた信濃国(長野県)を代表する武家文書です。戦前は149通ありましたが、表具し直される過程で146通(全16巻)となっています。現存する唯一の木曽義仲自筆花押を伝える《木曽義仲下文》をはじめ、《北条義時消息》や《武田信玄定書》などが含まれており、全国的に見ても貴重な武家文書として高く評価されています。

その市河氏は、甲斐国(山梨県)の出身といわれ、鎌倉時代中期頃には信濃国に進出し、中野氏と婚姻関係を結んでいます。南北朝時代から室町時代には、幕府方・守護方として活動し、戦国時代には武田方に属していました。武田氏の滅亡後は上杉方に属し、上杉氏の転封によって米沢に移った後、米沢藩士として明治維新を迎え、陸軍屯田兵として北海道に移住しました。

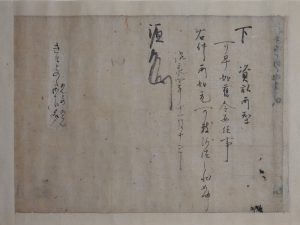

《木曽義仲下文》 治承4年(1180)11月13日 第1巻所収

治承4年(1180)9月に平氏打倒のため挙兵した木曽義仲が、その二ヵ月後、奥信濃の土豪・藤原(中野)資弘に発給した所領安堵状です。木曽義仲の自筆花押を伝えるものとして、現存している唯一の文書になります。

《足利義満安堵状》 応永10年(1403)7月2日

三代将軍足利義満が市河興仙(頼房)の所領支配を認めた安堵状です。この時期、北信濃の多くの国人たちが反幕府・守護の姿勢をとるのに対して、市河氏は一貫して幕府・守護方に属して戦っていました。

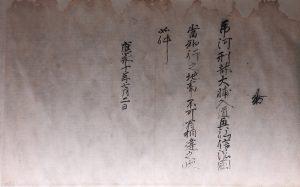

《武田信玄定書》 (永禄12年/1569)10月12日

永禄12年、武田信玄が市河信房に対して、九か条にわたり出陣の際の武具・武装などについて指示を与えた定書です。武具の充実と武装の統一化が進められていた武田領国では、この年から甲(よろい)の着用も義務化されていたようです。

2016.10.03

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 6月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | ||||

最新記事

- 2021.06.22復古やまと絵派の絵師・冷泉為恭 愛蔵の仏画

- 2021.05.11米沢藩の名君・上杉鷹山から本間家へ贈られた屏風

- 2021.02.05郷土の画人・菅原白龍 ー日本的な南画の確立に努めた画家ー

- 2021.01.24郷土の画人・市原円潭の羅漢図

- 2020.10.29鶴舞園の「月見石」

- 2020.10.21伊達政宗と千利休、2人の初めての対面を示す手紙

- 2020.07.18夏の絵画の代表、瀧を描いた作品

- 2020.07.11初夏・梅雨の時季に飾りたい絵画

- 2020.06.18唐物・高麗物・和物

- 2020.04.21鶴舞園と清遠閣を描いた作品