Homma Museum of Art芸術・自然・歴史の融合/公益財団法人 本間美術館

information最新情報

2024.07.18

一時休館のお知らせ

本日大雨の影響により、一時休館とさせていただきます。ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。雨が止み次第、開館させていただきます。

2024.07.15

次回展覧会昆虫画家 稲田務の世界

兵庫県神戸市出身の昆虫画家として知られた稲田務さん(1949~2022)の回顧展を開催します。

本展では、24歳の時に描いた『アオカナブン』や『シロテンハナムグリ』から、72歳の最後の仕事になった、福音館書店月刊「かがくのとも」(2021年9月号)『ナナフシ』絵本原画まで、約50年にわたって表現を研究しながら描き続けた絵画を紹介します。

稲田さんの絵画は、絵本や図鑑の挿絵として生涯描き続けた昆虫画、「烏瓜(カラスウリ)」などの植物、瓶や貝殻など身近にある素材をモチーフにして描かれた静物の細密画、発表することなく自己の存在の証しとして描き遺した黒い絵の3つに大別されます。

稲田さんが終生貫いて、身近にあった好きなものと内面を見据えて描いたそれぞれの絵画は、どれも命への慈しみと純粋な感性が息づいている世界です。ぜひご覧ください。

(1)今井眞利子氏による講演会「画家 稲田務と生きて」

日 時:7月28日(日)午後2時より

会 場:美術展覧会場

料 金:無料 ※要入館券、自由参加

(2)館長のギャラリートーク

日 時:8月11日(日)午前11時より

会 場:美術展覧会場

料 金:無料 ※要入館券、自由参加

2024.05.27

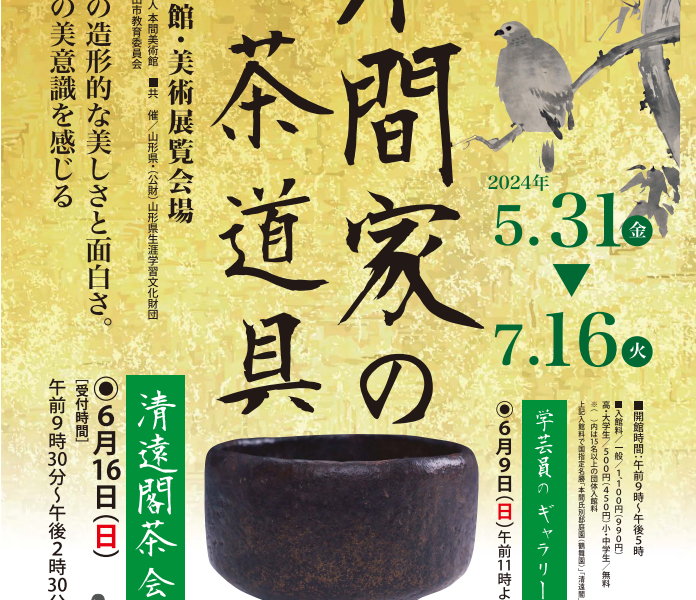

次回展覧会本間家の茶道具

酒田の豪商本間家に伝来した茶道具には、財政支援の御礼として庄内藩主酒井家から拝領・伝来したものをはじめ、本間家の菩提寺である浄福寺の住職 菊池秀言から受け継いだもの、酒田の迎賓館として利用された「清遠閣」(現在の本間美術館本館)で客人をもてなすために用いたものなどがあります。その中には、各時代を象徴するような中国産の「唐物」、朝鮮半島産の「高麗物」、日本産の「和物」の名品がそろっており、当館を代表するコレクションにもなっています。

本展は、本間家で大切に受け継がれてきた茶道具の名品を展観するものです。唯一無二の造形的な美しさと面白さ、茶人たちの美意識を感じていただければ幸いです。

(1)学芸員のギャラリートーク

日 時:6月9日(日)午前11時より

会 場:美術展覧会場

料 金:無料 ※要入館券、自由参加

(2)清遠閣茶会

日 時:6月16日(日)午前9時30分~午後2時30分(受付時間)

場 所:清遠閣

料 金:1,700円(入館料込み)

2024.05.10

学芸員のギャラリートーク延期のお知らせ

5月12日(日)に予定しておりました企画展「本間家の逸品」の担当学芸員によるギャラリートークですが、担当者の体調不良のため、5月19日(日)に延期とさせていただきます。参加をご検討されていた皆様には、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。