Homma Museum of Art芸術・自然・歴史の融合/公益財団法人 本間美術館

コラム

series:戦没画家 岡部敏也の芸術 2/4

学芸員:阿部 誠司

約20年ぶりの展覧会で再注目されている岡部敏也。

彼の人生と、生そのものであった作品についてご紹介するシリーズです。

第2部:限りある時間、制作に没頭した美術学校時代

19歳で東京美術学校(現・東京藝術大学)に入学した岡部敏也は、

全国から集まった若い才能あふれる仲間たちと共に画家へと成長していきます。

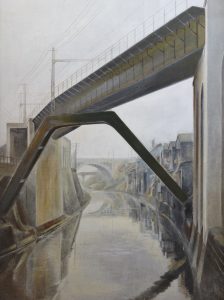

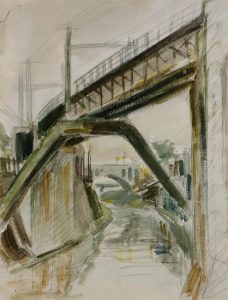

現在残る資料から、1年生の頃は日本画の基礎的訓練と西洋的なデッサンの勉強に励んでいたことが分かります。

酒田で日本画の基礎を中心に学んできた敏也は、特にデッサンを中心に力を入れていたようです。

学校の課題でしょうか、裸婦デッサンもかなり多く、

この頃の鍛錬が、のちに高い評価を受ける人物画(農婦を描いた作品群)につながっていると思われます。

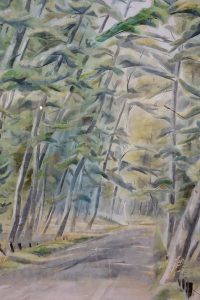

19歳で描いた≪雲≫※左 と ≪春陽(竹林)≫※右 は、

デフォルメされた形態や色面での構成など、近代日本画や洋画などからも影響を受けていたことが伺えます。

しかし、当時は国が大きな戦争へと突き進もうとしており、「人生25年」という言葉があったように、若者はいずれ兵隊になるものだと言い聞かされ育っていました。

敏也は卒業までしか絵が描けないという現実の中で、制作に没頭する毎日を送っています。

慌ただし日々の中でも故郷・酒田へ帰省し、懐かしい風景や親戚、近所の子ども達を描くことも多く、

そうした人物画の小品、スケッチも多く残されています。

この頃の作品は、対象をよく観察した細密な描写が多くなります。

色彩は薄く明るくなりますが決して軽くはなく、独特のリズムをもって構成された色面が心地よく感じられます。

そして、≪棕櫚≫や≪八手≫に顕著に見られるように、

画面の奥深くから発光するような、奥行きのある光の表現が印象的です。

そこには、のちに「おのれの感情をすべて光にかえたい人間の仕事」と評される片鱗が表れているようです。

入営までの2年間にみせた凄まじい集中力

公募展への出品が許さるようになる3・4年生の間に、敏也は力の限り制作に没頭します。

展覧会での幾多の受賞し、美術学校を首席で卒業。そして当時の新聞も岡部敏也の名を全国に伝えた文展での入選と、限りある時間の中で画家として見事な成果を上げました。

その頃の敏也はいつもハチマキをして画室に籠り、一日一点は描き「絵を描かねば死んだも同じ」と言っています。

本作は、一見すると敏也にとって懐かしの庄内砂丘の風景と思われますが、

時勢を反映した見方をすれば、ばらばらの方向を向く女の子と男の子が、

土地に残る女性と、故郷を離れ戦争へ行かなければならない男性を暗示しているようにも感じられます。

本作のように大きな作品は、お寺の本堂を借りて描かれました。

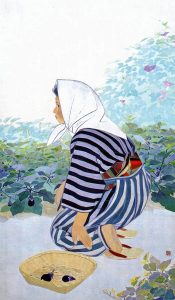

モデルは下宿している荘内館で働く、同郷の原田ヨシヱさん。美術学校の3・4年生時代は農婦を描くことが多く、その殆どがヨシヱさんをモデルにしています。また、酒田では岡部家と原田家は筋向いにあり、家族ぐるみのお付き合いをしていました。

当時は食糧難で荘内館のテニスコートも畑になり、茄子も植えられていたそうです。

制作当初は画中のザルに包丁が描かれていましたが、“茄子を包丁で採るのはおかしい、ハサミでなくては”と指摘されハサミに変わっています。

制作風景を写した貴重な写真を見ると、敏也の脇に置かれたザルにハサミと茄子が入っているのが分かります。

さらに完成した作品をみると、茄子が2つ入っており、ハサミは左袖で隠れた右手に持たされています。

構図を決めるまでに敏也が試行錯誤を重ねていた様子が伺えます。

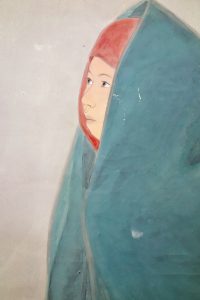

角巻は東北地方の婦人用防寒具で、大きな四角の毛布でできた肩掛けを言います。

吹きすさむ雪の中、遠くを見つめる女性のまっすぐな眼差しが印象的です。

本作はモデルのヨシヱさんの実家・原田家にあるもので、敏也の出征前の壮行会にも原田家は出席しています。

その際、敏也は画中の女性の顔のそばにできた傷を気にし、「戦争から帰ったら直します」と言っていたそうです。

しかし、敏也は戦地から戻ることはありませんでした。

岡部敏也の実質的な創作期は、23歳で幕を閉じています。

公募展出品を始めた22歳から23歳までの2年間にみせた集中力と成長の速さは、凄まじいものがありました。

……残念なことに、この急成長の時期に描かれた大作を、今は見ることができません。

戦争は敏也の画家としての人生だけではなく、生きた証である作品までも奪ってしまいました。

最後に、この頃の岡部敏也を評した言葉をご紹介します。

今日残っているこの時期の作品の特徴は、たとえば「角巻」や「知秋」などに著しいように、強い静謐である。

動揺や憂悶などは、影さえ見せない。そして10代の作品に比べて、構図のスケールが大きくなり、運筆に暢達さが増している。それとともに秋から冬にかけての凛とした冷気が呼びこまれて画面のなかを流れている。

壮烈ではなく、爽烈な緊張感が、そこにはある。しかし、悲傷も哀愁も、そこには見当らない。

細い線、薄い顔料、浅い色面、それらが節度きびしく関わりあい働きあう運動をおこしており、運動を続けることによって線の細さと顔料の薄さと色面の浅さは不意に透明に光る気流と化して、見るものの目とも心ともつかぬところへ吹きこんでくる……。

これは、おのれの感情をすべて光にかえたい人間の仕事なのではなかろうか。

光にかえなければ感情を表現できない人間の抒情なのではなかろうか。

『祈りの画集 戦没画学生の記録』取材記Ⅱ 宗左近著 より

第3部につづく…

2016.08.07

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 6月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

最新記事

- 2021.06.22復古やまと絵派の絵師・冷泉為恭 愛蔵の仏画

- 2021.05.11米沢藩の名君・上杉鷹山から本間家へ贈られた屏風

- 2021.02.05郷土の画人・菅原白龍 ー日本的な南画の確立に努めた画家ー

- 2021.01.24郷土の画人・市原円潭の羅漢図

- 2020.10.29鶴舞園の「月見石」

- 2020.10.21伊達政宗と千利休、2人の初めての対面を示す手紙

- 2020.07.18夏の絵画の代表、瀧を描いた作品

- 2020.07.11初夏・梅雨の時季に飾りたい絵画

- 2020.06.18唐物・高麗物・和物

- 2020.04.21鶴舞園と清遠閣を描いた作品